texte de l'invité.e

L’œuvre de Tony Morgan traverse différents supports : peinture, sculpture, performance, publication, photographie, art vidéo, film d’artistes et installation filmique, suivant une logique caractéristique de l’intermedia [1] et du groupe international à géométrie variable Fluxus, dont il est proche. Tony Morgan décline des motifs récurrents, parfois obsessionnels, en décloisonnant et hybridant les moyens d’expression auxquels il a tour à tour recours. Aussi évolue-t-il de la peinture à des démarches résolument performatives, en privilégiant des moyens d’expression mixtes qui sont orientés par la logique du multiple et du reproductible.

Entre les supports, entre les genres, entre les événements : ou la pratique du multiple

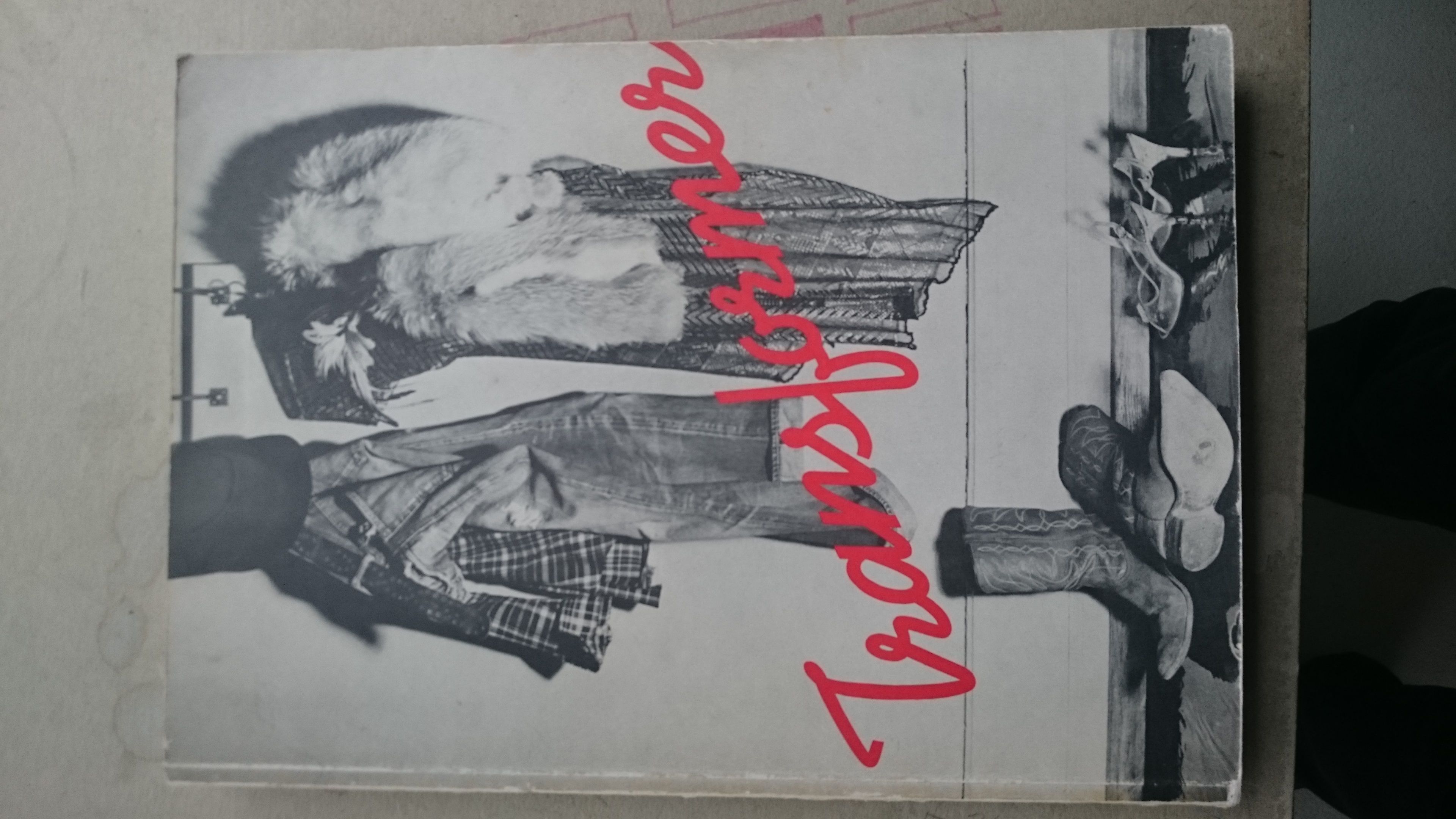

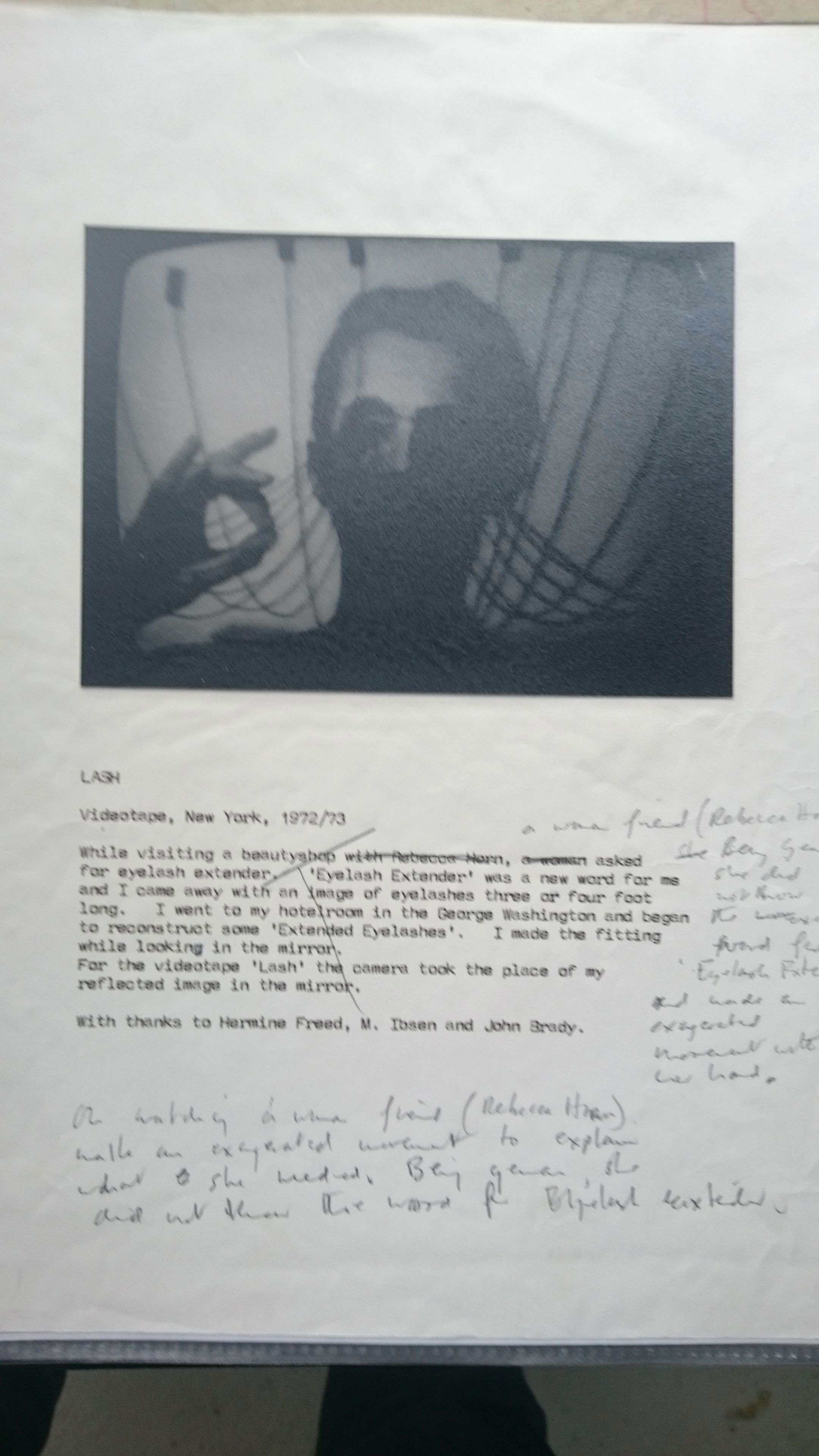

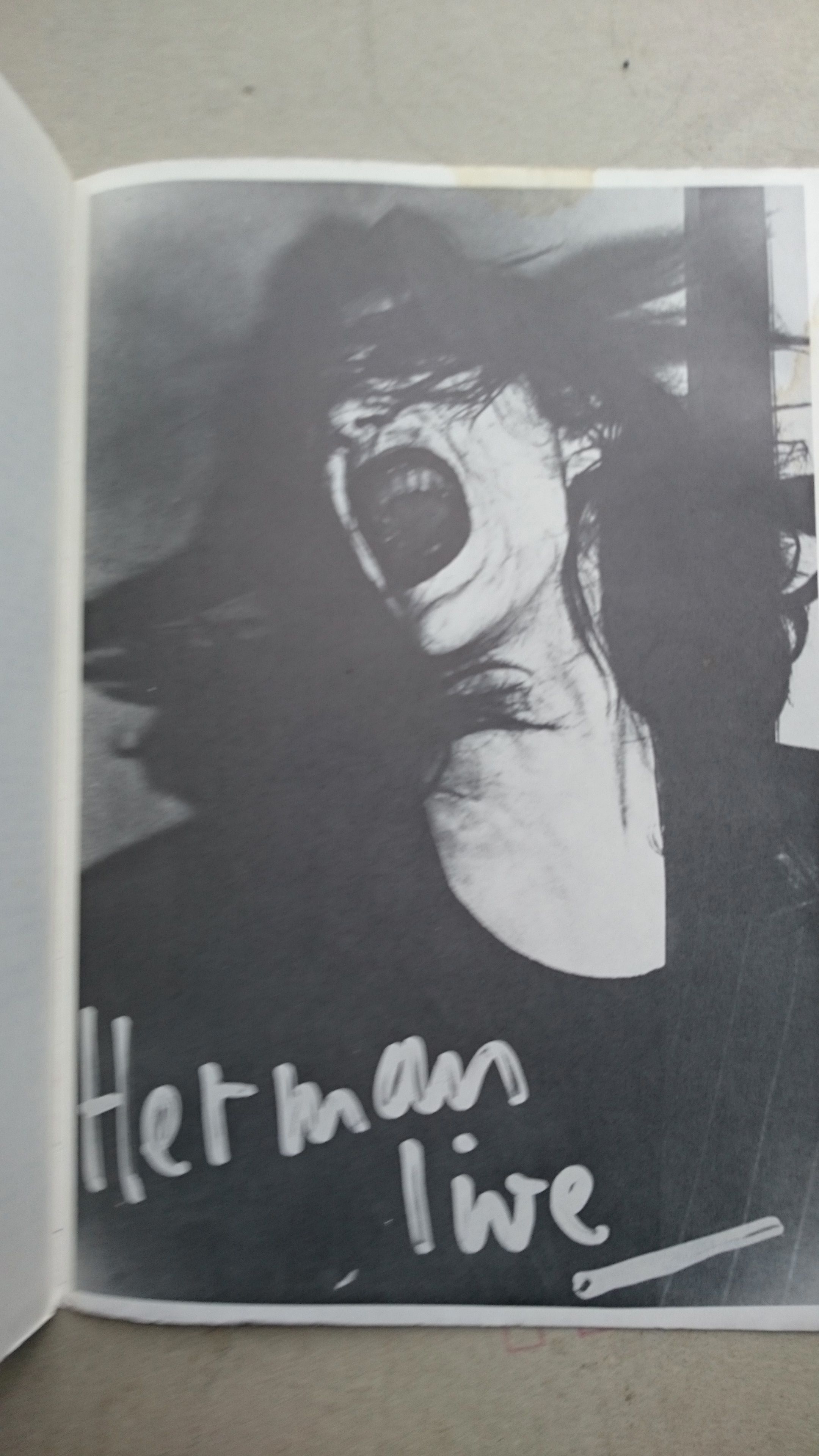

Le personnage de Herman [2], double grimé et travesti de Tony Morgan [illustration : Herman Live] – celui-ci ne manque pas de dissocier son nom en deux, à travers une construction schizophrénique qui renvoie au pronom possessif féminin « her » et au terme générique masculin « man »[3] –, constitue sans doute l’exemple le plus explicite de cette dynamique de transmédiation (comme on écrit : transgenre) qui caractérise l’ensemble de sa démarche. Premier acte : Herman s’origine dans le reflet d’une image qui est reconstituée par une prise de vue photographique (The Birth of Herman, 1972), Tony Morgan affublé de longs cils se dévisageant dans un miroir, ce dernier favorisant la traversée des apparences[4] ;dès lors, un double fictionnel, doté d’une forte autonomie – comme dans la mythologie romantique du Doppelgänger–, erre de ce côté du miroir, pouvant revêtir plusieurs masques tout comme répondre aux questions de l’artiste lui-même à l’occasion d’un (auto)entretien[5].Second acte : ce personnage est réarticulé à travers des performances présentées en public, ou destinées à la prise de vue photographique ou le plus souvent vidéographique [6].Si la figure de Herman « jette le trouble dans le genre », pour reprendre une formule de Judith Butler[7], ses avatars se manifestent à travers une multiplicité de supports : cet« être de médias »[8] ou cet être-au media [media-being] » implique la forme du multiple jusqu’au vertige et à un point d’indifférenciation. Plus généralement, il est possible de soutenir que Tony Morgan dynamite l’assignation univoque d’une identité et la fixité de l’image à travers la mobilisation de gestes et d’actions qui résistent à tout ancrage univoque ou unidimensionnel.

Son œuvre répond ainsi à un mouvement de déplacement généralisé : entre les figures, les genres, les mediums ; qu’il suffise, pour s’en convaincre, de songer au geste qui inaugure sa pratique artistique, à savoir une marche qui le conduit de Londres à Rome, documentée par une photographie (London Rome Walk, 1960) et attestée par deux entretiens, l’un accordé au départ et l’autre à l’arrivée de cette longue pérégrination[9].Quoi qu’il en soit, la dimension performative et éphémère du geste artistique de Tony Morgan trouve une expression hyperbolique dans la série de performances Between qu’il initie[10] :portées par la fulgurance d’une action non réitérable, ces expositions temporaires non seulement opèrent entre les mediums mais prennent encore littéralement lieu entre les expositions de la Kunsthalle de Düsseldorf, de1969 à 1973. Tout se joue ici entre les représentations, entre les événements publics. Lorsque Renate Buschmann invite rétrospectivement (en 1999) Tony Morgan à revenir sur les événements Between, en lui demandant s’ils étaient initialement conçus en réaction au minimalisme, conformément à un programme politique et oppositionnel, il répond en soulignant à nouveau la fonction d’espacement de ces actions soudaines, fulgurantes, s’immisçant entredeux manifestations publiques :« J’étais intéressé par le processus [process], ce qui m’a finalement conduit à la performance, ou par le procédé [process] de se situer “entre deux”éléments. »[11]

Cinématisme, performance et mime

Suivant cette perspective intermedia ou cette logique de l’intervalle et de l’interstice, il serait possible de soutenir que l’appareil filmique, dont la logique se caractérise par le mouvement et la reproductibilité, constitue un support d’expression privilégié qui entre en résonance avec plus d’un enjeu de l’œuvre protéiforme de Tony Morgan. Ce ne sera cependant pas là mon propos. Je me concentrerai ici principalement sur deux ensembles de travaux cinématographiques, qui sont comparables à plusieurs égards. D’une part, je reviendrai sur ses installations filmiques, notamment ses « films structurels » (1969-1971), à savoir une série d’environnements filmiques qui déstabilisent l’ethos impersonnel du minimalisme et du structuralisme par leur dimension performative. D’autre part, j’interrogerai sa conception d’un lieu de projection dédié aux films d’artistes, Produkt Cinema (1971), constituant un espace de production et d’exposition qui redéfinit et reconfigure le medium dela salle de cinéma. Néanmoins, je commencerai pas retracer quelques jalons de son incursion dans le champ du film d’artistes, et les questions o u éplacements que sa démarche appelle.

Tony Morgan pratique le film 16mm dès 1967 (avec 29, qu’il décrit comme le « rêve d’un étudiant »[12]) ;l’année suivante, il fonde avec Daniel Spoerri la société de production NagromFilm, en vue de la réalisation de Resurrection (qui est coproduit avec Creemchease Düsseldorf Production, structure d’artistes animée par Günther Uecker, le cinéaste Lutz Mommartz et FerdinandKriwet[13]).On le sait, lors de leur première rencontre en 1967 à Paris, Daniel Spoerri critique l’aspect « sage » et net des sculptures que Morgan destine à l’exposition organisée par Harald Szeemann à la Kunsthalle de Berne, Junge Englishe Bildhauer, lui opposant une « esthétique de la merde » qui caractériserait l’art français[14]. Il en résulte notamment ce projet de film, retraçant en défilement inversé la trajectoire d’un steak, cadré depuis les lunettes des toilettes, le repas consommé, jusqu’aux vaches qui paissent dans un pré, en passant par l’abattoir[15]– le film est tourné en 1968, à Krefeld, en Allemagne.

La première vidéo de Tony Morgan, Volcano, remonte à 1973 ; elle est appelée par le personnage de Herman, la vidéo constituant un outil en phase avec l’art de la performance dans lequel TonyMorgan s’engage alors. En effet, dans l’entretien déjà cité avec Renate Buchsmann, Tony Morgan relie explicitement le medium de la vidéo à la figure d’Herman :

« A New York, j’ai commencé à faire de la vidéo parce que j’avais soudainement découvert Herman qui est mon Alter Ego ou la personne qui se situe de l’autre côté du miroir, ce qui revient aussi à dire qu’il était la personne qui se situe de l’autre côté du verre discret de la caméra vidéo. »[16]

Quand bien même les souvenirs seraient-ils reconstruits, une interdépendance est ici affirmée entre la performance et la vidéo – la performance d’atelier reposant précisément sur une mise en scène du corps de l’artiste destinée et s’adressant à la caméra. En un sens, c’est ce qui est mis en jeu dans Volcano [illustration] : le cadrage est resserré sur le visage de Herman grimé en noir, qui lit avec difficulté une publicité pour une sauce de la marque Ranzoni, la bouche emplie de yogourt, qu’il finit par cracher sur un écran de télévision (l’éructation laissant place à l’éjaculation ?– en tout cas, cette œuvre fait référence à l’expérience de la double conscience et de la dualité [twoness] de l’Afro-américain). L’autodérision, soit dit en passant, constitue un trait récurrent dans ces autoportraits mis à distance – la figure d’Herman super-star et ses costumes dérisoires de rocker looser en constituent la preuve la plus éclatante. Il faudrait sans aucun doute examiner plus attentivement les liens qui se tissent dans l’œuvre de Tony Morgan entre le corps et l’excentrisme du performer, la logique du travestissement et de l’inversion carnavalesque, la figure du clown ou du bouffon et le jeu du mime – pratique que l’artiste a étudiée à Paris auprès d’Etienne Decroux. Je me bornerai ici à indiquer la convergence de ces facteurs, en citant un texte programmatique de Tony Morgan, « The Art ofPerformance », écrit en 1977. Sous l’entrée « L’artiste en tant que matériau », Tony Morgan revient sur la naissance de Herman, en 1972, à NewYork :

« Herman, mon alter ego, le non-être que j’avais décidé d’utiliser comme matériau. J’ai réalisé sept vidéos entre 1972-1973 qui traitaient de l’identité faciale. Travailler avec le visage était OK ;c’était comme peindre des portraits d’un état d’esprit, mais le corps ne savait pas comment réagir en tant que matériau. Ainsi, sur le conseil de John Brady(avec qui j’avais commencé à réfléchir sur la performance, ce qui était d’une grande aide) je me suis enfui à Paris pour voir Etienne Decroux, qui a travaillé depuis le début du siècle sur une nouvelle structure du mouvement. »[17]

Plus largement, Tony Morgan place explicitement ses activités sous le signe de l’idiotie comme seul être-au-monde authentique (il suffit de lire son « Manifeste pour un théâtre d’Idiots » pour s’en convaincre[18]),revendiquant la « duperie » comme mode de révélation (c’est là le programme de sa déclaration d’intention « Duperie [Fooling] »[19]).

Tony Morgan est aujourd’hui surtout reconnu comme vidéaste, et comme opérateur et cinéaste[20]ayant travaillé avec des artistes liés à Fluxus (outre Daniel Spoerri pour Resurrection, George Brecht pour Some Events en 1969, Emmet Williams etRobert Filliou pour Double Happening en1970). Pourtant, selon mon hypothèse, ce sont les installations filmiques qu’il réalise entre 1969 et 1971, certaines d’entre elles étant intitulées génériquement Structural Films, qui condensent les enjeux de sa pratique de cinéaste intermedia. Par ailleurs, le cinéma est investigué par Tony Morgan comme un espace social, cette conception étant au centre de son projet de salle de cinéma à Düsseldorf, Produkt Cinema, définie comme un espace d’exposition de films.

Les « films structurels » de Tony Morgan, ou l’acheminement vers un cinéma performatif

Un schéma de 1971 [illustration : structural films1969-71], que Tony Morgan utilisera par la suite comme en-tête de papier à lettres, apparente différents « films structurels » à un environnement filmique. Dans un white cube, trois projecteurs 16mm sont disposés sur des socles. Le premier projette un film contre un miroir suspendu au plafond de la galerie, l’image étant reflétée au sol : l’œuvre est intitulée Drip and Drop, réunissant très probablement les films Floor Drip (1969) et Paper Drop (1969) sur une seule bobine. Le deuxième projecteur présente frontalement l’image au mur, disposé à une courte distance de celui-ci :il s’agit de Wall Slap (1971). Le troisième projecteur diffuse un film à l’intersection de deux murs, l’image occupant le sol et la partie inférieure des murs : l’œuvre s’intitule Black Corner (1969). La temporalité circulaire de la boucle contribue au caractère répétitif et saccadé des actions filmées : de la peinture s’écoule sur le sol (Floor Drip), un mouchoir tombe (Paper Drop), une main frappe contre un mur (Wall Slap, le seul« film structurel » à être sonorisé), un coin de mur est peint en noir puis en blanc (Black Corner). Cet environnement filmique a probablement été présenté dans cette configuration à Produkt Cinema, le 15 avril 1971[21] ;les films de 1969 ont par ailleurs été réalisés pour l’intervention de TonyMorgan à Aktionsraum 1, en 1969, à Munich (j’y reviendrai). Cet environnement reconfigure donc les films individuels en un nouvel ensemble, ceux-ci étant perçus dans une relation de simultanéité et de réciprocité. L’espace « neutre » du white cube se métamorphose en une « œuvre »synthétique qui expérimente différentes modalités de projection, en relation avec les actions documentées ou plutôt expressément reconstituées pour la caméra (Paper Drop, par exemple, s’inspire d’une situation réelle : la chute involontaire d’un mouchoir, que Tony Morgan perçoit alors comme une « sculpture » molle). En premier lieu, une projection verticale est associée à l’acte de tomber, que l’objet soit un mouchoir jeté au sol ou de la peinture qui s’écoule sans que l’on ne puisse observer l’effet de son accumulation (qui demeure hors-champ à cause du cadrage serré) – la référence au dripping et à l’action painting de Pollock paraît ici évidente. En deuxième lieu, une projection horizontale est liée au geste de frapper un mur, la main renvoyant à l’acte de préhension et constituant une variation sur les performances d’ateliers réalisées par différents artistes (post)minimalistes (je pense notamment à Hand Catching Lead et Hands Scrapings, 1968, de Richard Serra, ou à certaines actions de Bruce Nauman, à l’instar de Bouncing inthe Corner, 1968) ; le rythme circulaire de la boucle accentue cependant ici l’effet de répétition et annihile toute tension liée à l’action(à la différence des films plus « dramaturgiques » de Serra ou Nauman). En troisième lieu, une projection de biais est expérimentée, qui rompt avec le parallélépipède de l’écran (mesuré et éprouvé par Serra dans Frame en 1969) et contredit l’espace plane et centré de la métaphore de la fenêtre albertienne ouverte sur le monde ;l’acte de recouvrir de peinture le champ cadré par l’objectif de la caméra, progressivement et par à-coups à travers l’arrêt et la reprise du tournage (stop-motion), en passant d’un mur à l’autre avant d’en venir au sol, contrecarre toute perception unitaire de l’espace. La machinerie filmique, reconfigurée à travers un environnement fragmenté et répétitif, s’enraye, se bloque et se grippe, exposant des événements simples, des gestes orientés par l’action et des objets ou des matières entrant dans un processus entropique. La discontinuité de chacun de ces films, qui reposent sur la répétition d’un seul et même geste, à travers un effet d’itération compulsive et d’accumulation lié au montage, en vient à constituer les« films structurels » en une machine à détruire le symbolique, ébranlant la vocation à figurer, à signifier et à narrer du cinéma.

Je ne peux m’empêcher de percevoir une ironie, voire une charge polémique, dans le recours à la catégorie du « film structurel » pour désigner ces installations filmiques – que cette ironie soit délibérée, intentionnelle, importe peu finalement, ses effets se faisant de toute façon ressentir. Le terme de« film structurel » est en effet attaché à un article de P. Adams Sitney, paru en 1969 dans Film Culture[22],où celui-ci décrit une nouvelle forme d’élémentarisme dans les formes filmiques(il évite systématiquement le terme de minimalisme, qui paraît pourtant tout àfait adéquat dans ce contexte). Sitney entend par là identifier un changement de paradigme dans les pratiques nord-américaines du cinéma expérimental, qui se caractérise par un rejet de l’expressionnisme, de la subjectivité du point de vue et de l’intériorité du sujet. La définition de Sitney est énoncée depuis une perspective interne au cinéma indépendant américain, qu’il tend à constituer en un champ autonome, en le dissociant des films, des vidéos et des installations d’artistes. Les oppositions à ce modèle ne tardent pas à se manifester, dans le sillage direct de ces pratiques (Peter Gidal [23]et Malcolm Le Grice[24],en Grande-Bretagne), ou de la part du porte-parole de Fluxus, George Maciunas[25].Il est probable que Tony Morgan, qui inaugure cette série d’installations filmiques en 1969, les intitule ainsi à contre-courant. Ce qui ne souffre par contre aucunement la discussion, c’est que la désignation en 1971 de l’ensemble de ce cycle en tant que « films structurels » se fait par antiphrase par rapport à la définition de Sitney. Car, il faut le souligner, les« films structurels » de Tony Morgan ébranlent dans leurs fondements les efforts de classification et de définition de Sitney, qui tend à présenter ces pratiques comme la quintessence du cinéma, l’expression la plus pure du support filmique (la pensée de la spécificité du medium de Clement Greenberg constituant un point de référence important pour Sitney). Que Tony Morgan multiplie les références à des supports qui ne sont pas spécifiquement filmiques (en l’occurrence, la peinture, la sculpture, la performance) ne constitue qu’un point incident ici, de mon point de vue. En effet, ses installations filmiques mettent plus radicalement encore en cause les présupposés de Sitney – auxquels ne se réduisent pas les films qu’il commente, le « cinéma structurel » étant difficilement dissociable du « cinéma élargi » (expanded cinema) et des performances audio-visuelles – à travers un double déplacement, qui s’exerce sur le plan spatial et qui engage une dynamique performative.

En premier lieu, la forme de l’environnement filmique implique une spatialisation de la projection qui va à l’encontre de la concentration de l’attention sur l’écran : les « films structurels » de Tony Morgan, même présentés isolément, induisent un effet de dislocation de la représentation, l’attention se portant concurremment sur l’image projetée, le support de la projection, le projecteur lui-même et le corps du spectateur qui se déplace dans l’espace d’exposition. En tout cas, le film ne se suffit pas à lui-même : sa forme est tributaire de l’espace d’exposition dans lequel il s’inscrit. Tony Morgan est tout à fait explicite sur ce point, décrivant en ces termes Black Corner :

« Un film structurel qui ne peut être montré que contre un coin de murs. J’ai peint le coin en noir et ensuite je l’ai peint en blanc, ce qui revenait à peindre avec la lumière et l’obscurité. Le film a des liens avec la sculpture tout autant qu’avec la peinture, il interrogeait un nouveau territoire. »[26]

Ce nouveau territoire peut être décrit comme un processus despatialisation de la projection. En second lieu, l’autonomie de la structure dufilm est contredite par la mise en scène de gestes contingents et répétitifs, renvoyant à l’action corporelle : l’investigation des structures élémentaires ou des traits constitutifs du film est contredite par la théâtralité sans finalité de gestes que le film peut tout au plus mécaniser, fragmenter, par le cadrage (qui a une fonction métonymique) et par le montage (qui exacerbe la discontinuité ou l’absence de clôture de l’acte). Le paradigme de l’action paraît ici essentiel ; il a déjà été investigué par Tony Morgan dans plusieurs films, dont il faut reconstituer le contexte de réalisation et de diffusion pour en saisir véritablement les enjeux.

Des espaces d’art off et des manifestations intermedia

Les films de Tony Morgan, même s’ils sont destinés à une projection traditionnelle sur un écran, non seulement mettent en jeu des processus performatifs mais sont encore conçus comme des actions destinées à s’intégrer dans un contexte événementiel. Resurrection (1968), pour prendre le film le plus connu de Tony Morgan, met à nu un processus de production et de consommation dont on remonte le cours, la logique de l’œuvre étant processuelle. Ce que l’on a par contre tendance à oublier, c’est qu’il ne s’agit pas seulement de « souiller » l’art (la matérialité des matières fécales et de la viande s’opposant à la propreté formelle de la jeune sculpture britannique), mais encore d’envisager le film comme une performance destinée à un contexte plus proche du happening que de l’exposition traditionnelle. Ainsi, la première projection de Resurrection a lieu en octobre 1968 dans le night-club Creamcheese, à Düsseldorf, où sont également projetés Hot Apple (1968) et Hello Goodbye (1968) de Tony Morgan : le contexte de présentation assimile le film à une forme de performance. En mai-juin 1969, à l’occasion de sa participation à Intermedia, à Heidelberg, TonyMorgan présente à nouveau ce film auprès de différentes actions (Fifteen Hung Red, une performance qui consiste à suspendre de la peinture qui se solidifie, déjà présentée à Indica Gallery en 1967, Four Hung Grass et encore Block of People, Morgan signant le mur d’un logement d’étudiants)[27].Ce film, vu dans le contexte institutionnalisé de la salle de cinéma, ne revêt pas le même relief – ni même lors de sa présentation à la Documenta 4 de Kasselen 1968, pourrait-on ajouter.

Les films de Tony Morgan sont régulièrement projetés dans des manifestations qui s’inscrivent dans les pratiques de l’intermedia –il faut néanmoins noter qu’il est alors représenté par la Galerie DeniseRené-Hans Mayer, à Düsseldorf[28],qui participe à un réseau plus institutionnel. Ce sera par exemple le cas lors de la quatrième édition de Between, le 14 et 15 février, Munich People etBlack Corner étant diffusé de 11heures à 20 heures. Mais il y a plus : ces films sont parfois produits en vue d’expositions. Là encore, l’œuvre est conçue pour un contexte déterminé, suivant une stratégie qui s’apparente à certains égards à la critique institutionnelle, notamment dans la résistance à la valeur d’exposition. Avant d’examiner la contribution de Tony Morgan à ces espaces mixtes, je m’arrêterai brièvement sur deux manifestations éphémères et transgressives auxquelles il a participé.

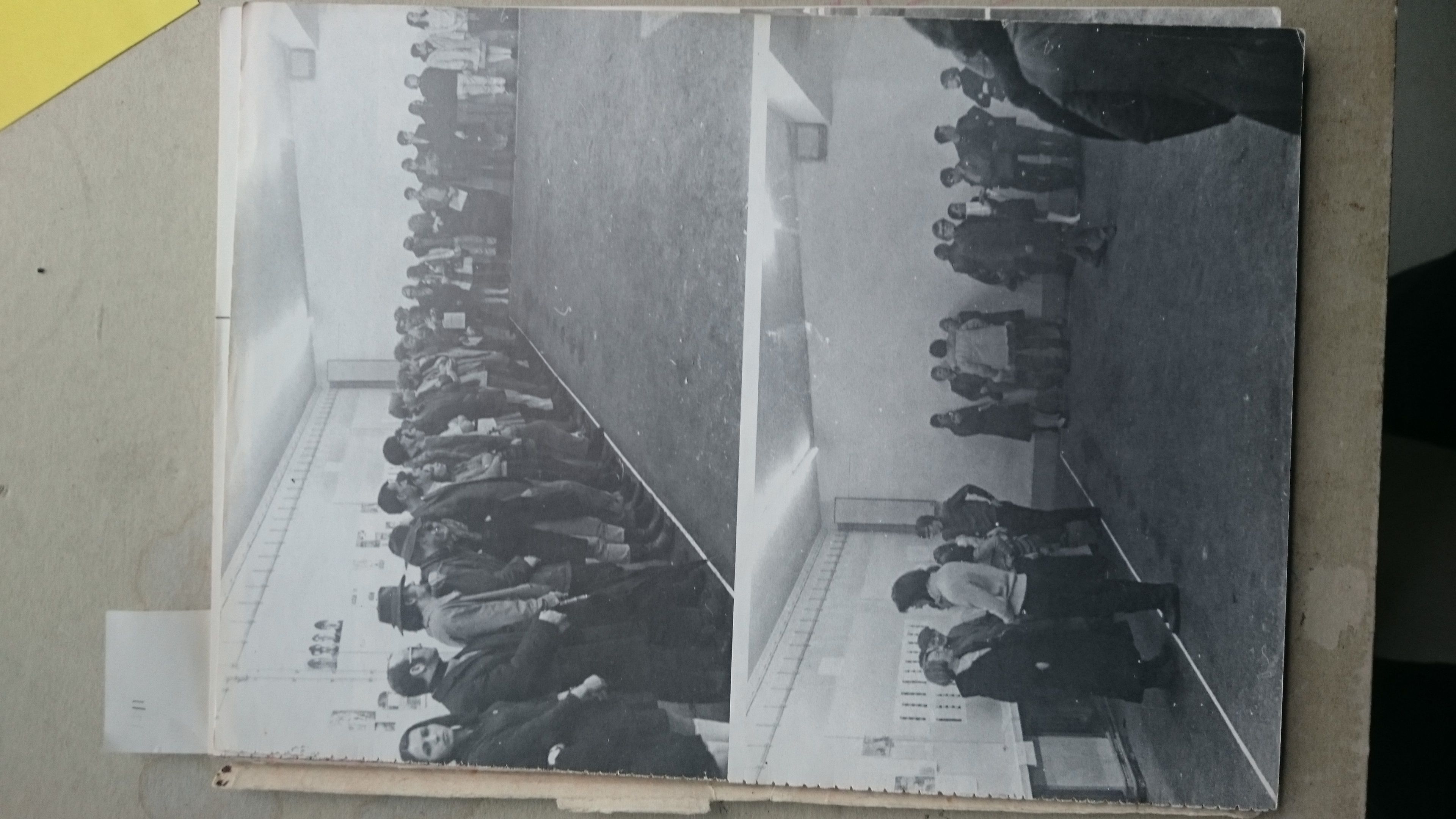

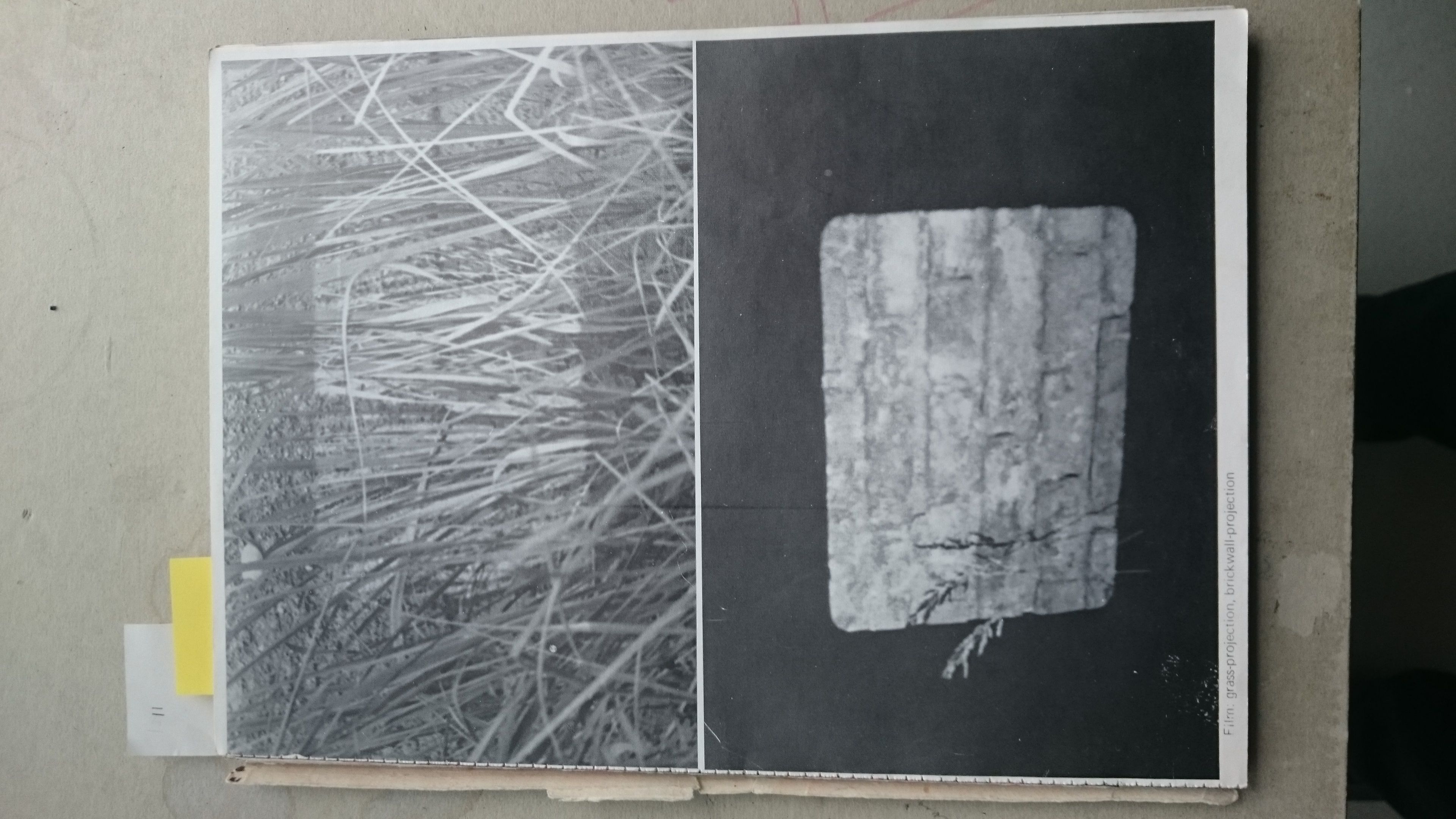

Je pense, tout d’abord, à l’espace Aktionsraum 1, lieu alternatif dédié à la performance en Allemagne : Eva Madelung, Alfred Gulden et Peter Nemetschek louent en1969 à Munich une ancienne usine, où ils invitent des artistes ou des groupes à intervenir. Cette structure collective privilégie les pratiques performatives et les projets collaboratifs, en développant une critique sociale de la fonction de l’art. En 1969, l’espace accueille par exemple des actions de Klaus Rinke, de Ben Vautier, une performance musicale de Paul et Limpe Fuchs, des performances de Hermann Nitsch, de Günter Brus ou encore de Dieter Meier. Leton est à l’outrance et la provocation, notoirement avec les interventions des actionnistes viennois. Cet espace alternatif est inauguré, le 18 et le 19octobre 1969, avec des interventions de Klaus Rinke, de Lindow-Borlat [Christian Lindow et Clement Borlat] et de Tony Morgan. Ce dernier expose, le18 octobre, Seven Hung Yellow (présenté initialement à l’Indica Gallery)[29]et Grass Mass ; il projette à 20h The Rock (1969), The Can (1969), Resurrection (1968), PouredRed (1969), Black Corner (1969), Floor Drip (1969), Paper Drop (1969) et Grass (1969) ; et il propose également des interventions dans l’espace, avec Covered Window Piece [30]et Poured Red Corner Piece [31]. Enfin, le 18 et le 19 octobre, il expose des installations (Brick Wall Projection et Grass Projection, consistant en la projection continue sur les murs d’Aktionsraum 1d’un mur de pierre et d’un carré d’herbe[32]),tourne un film (Munich People) et propose une performance (People’s Presence). L’espace d’exposition s’apparente à un studio de tournage, inversant la passivité du visionnement d’un film dans une salle obscure (ou dans un espace d’art). Munich People, que Tony Morgan décrit comme l’« enregistrement des personnes qui entrent dans le bâtiment et qui acceptent d’être documentées » [33],transforme ainsi le visiteur de l’exposition en acteur d’un film en cours de tournage. L’objet présenté n’est pas fini, mais en cours d’élaboration ;il ne pourra à proprement parler être vu qu’après l’exposition (il sera diffusé sur la chaîne allemande WDR et intégré à l’exposition Information au MoMA en1970). Le film repose sur la présence du spectateur, qui devient le sujet même du film : cadrés de face en gros plans, les visiteurs déclinent leur nom, la date et l’heure auxquelles ils sont filmés. L’enjeu n’est pas tant de documenter une action, ou plutôt de fixer l’identité de personnes, que de renverser les places entre le sujet de la vision et l’objet perçu. People’s Presence, qu’il désigne comme une « œuvre de confrontation » [confrontation piece] constitue une variation sur ce dispositif, tout en faisant paradoxalement l’économie de la caméra. Tony Morgan considère cette performance comme un processus d’abolition du temps, ainsi qu’il l’écrit dans le catalogue d’Aktionsraum 1 :

« Le film Munich People porte sur vous en face de la caméra et moi derrière la caméra quiv ous regarde. A présent, dans la pièce People’s Presence il n’y a rien entre vous et moi. Seulement vous en face de moi et moi en face de vous, et vous en face de la personne qui est à côté de vous. People’s Presence porte sur la présence de personnes. Face à face. Vis-à-vis.

Des personnes confrontées à d’autres personnes. Un point c’est tout. Rien entre les deux. Je recherche ce vide spécial entre vous et moi où nous sommes tous deux à l’aise et libérés du temps. Trouver en-semble ce moment où il n’y a plus de temps. Ce moment d’aise et de beauté éclatante où nous touchons l’espace d’une seconde ou peut-être plus longtemps la contrée du non-temps [no time land] avec la conscience d’être présent.

Dans People’s Presence, je vous dévisage pendant soixante secondes ou plus. Il n’y a rien entre nous. Ce que l’on découvre dans ce temps, et si ce temps peut s’ouvrir au non-temps, c’est pour ces raisons que j’ai réalisé cette pièce, People’s Presence. »[34]

En faisant l’économie du truchement de la caméra, TonyMorgan réduit son œuvre à une simple situation de mise en présence, d’échange ou de réciprocité de regards : à une expérience phénoménologique de l’être-avec [mit sein] et de l’être-le-là[da sein], pour reprendre les catégories ontologiques de Heidegger.

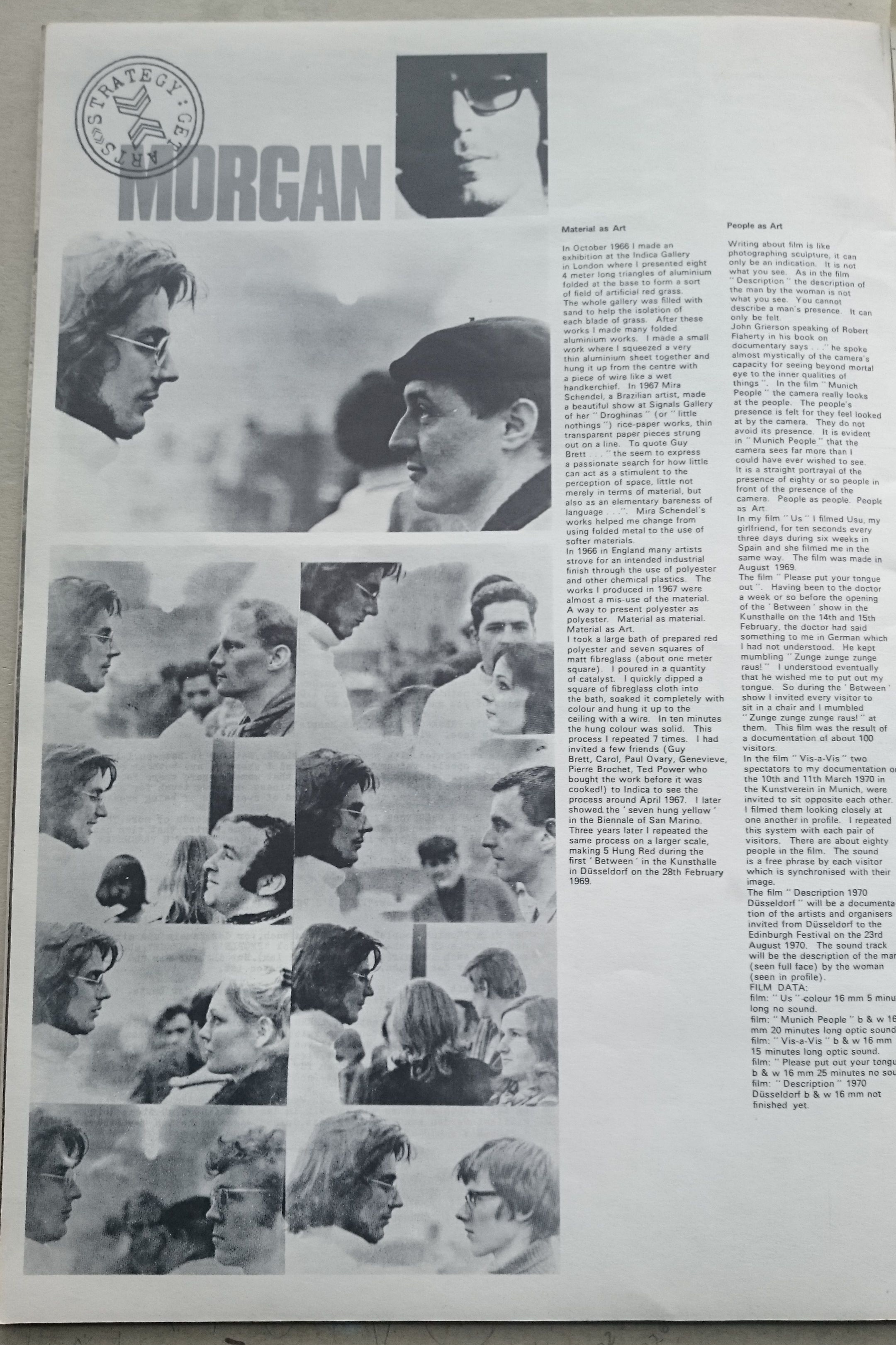

Ce dispositif de vis-à-vis est également investigué à l’occasion de la participation de Tony Morgan à l’exposition Strategy: Get Arts, dans le cadre de l’Edinburg International Festival, du 23 août au12 septembre 1970, où il présente à nouveau Seven Hung Yellow ainsi que des sculptures en polyester. Dans ce contexte, ilmontre essentiellement des films qui impliquent la participation du spectateur, à savoir Munich People (1969), Us (1969)[35], Please Put Your Tongue Out (Düsseldorf Tongues 1970, 1970)[36],Vis-a-Vis (1970)[37].Dans le texte de présentation du catalogue, sous l’entrée intitulée « les personnes en tant qu’art » [People as Art], il définit une nouvelle forme de relation du spectateur/acteur à la caméra, dont la logique ultime semble être celle de la performance. Il écrit notamment :

« Dans le film Munich People, la caméra regarde véritablement les personnes. La Présence desPersonnes se fait ressentir car elles savent qu’elles sont regardées par la caméra. Elles n’évitent pas sa présence. Il est évident que dans Munich People la caméra voit bien plus que ce que j’aurais jamais pu espérer voir. C’est un portrait direct de la présence d’environ 80 personnes face à la présence de la caméra. Les personnes en tant que personnes. Les personnes en tant qu’art. »[38]

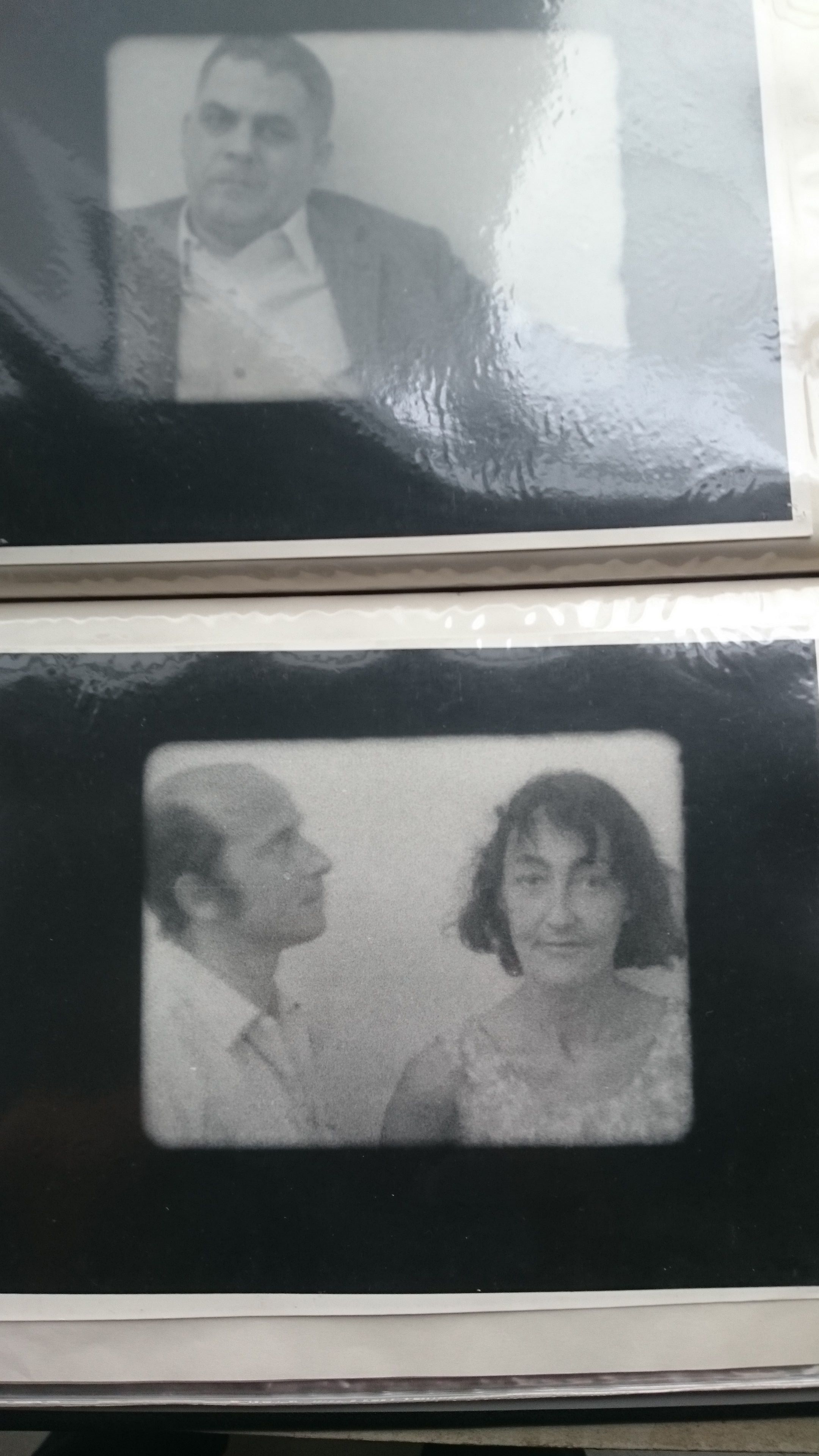

Si, dans la performance, c’est le corps de l’artiste qui devient le support de l’œuvre, dans les films à participation (avec ou sans caméra !) de Tony Morgan ce sont les spectateurs/acteurs qui font l’œuvre : à travers une nouvelle inversion, on assiste à l’émergence du public en tant qu’œuvre d’art. À travers un jeu de mise en abyme déjà exploré dans Aktionsraum 1, Tony Morgan tourne également un film pendant l’exposition Strategy : Get Arts, qu’il intitule Description 1970 Düsseldorf (1970). Cette fois, il documente les organisateurs et les artistes invités à Düsseldorf, le 23 avril 1970, les mettant en scène dans leur relation de couple ; sur la bande-son, la femme(vue de profil) décrit l’homme (filmé de face). Il confronte ainsi les limites de la description verbale à la poly-expressivité et à la polysémie de l’image filmique, qui demeure ambiguë et en un sens opaque.

Cette interrogation de la place et du statut du public va conduire Tony Morgan à s’interroger sur les conditions de présentation de ses films, ce dernier manifestant la volonté de renouveler le dispositif de la salle obscure et les conventions du white cube. En effet, il conçoit en 1970 la salle Produkt Cinema, qui ouvrira ses portes l’année suivante(l’idée n’a pas été actualisée, mais le projet était d’inaugurer l’espace avec un film que Robert Filliou aurait réalisé pour l’occasion, illustrant de façon réflexive et ironique le processus de récolte de fonds[39]).

Produkt Cinema, une galerie filmique orientée par la production d’œuvres

Dans les programmes qui documentent les activités de la salle, Produkt Cinema (im Keller) est défini comme « un studio ouvert qui produira et présentera ses propres pièces filmiques (entre autres choses) ». Le projet consiste à produire des films et des installations d’artistes, puis à les diffuser dans un espace conçu à cette intention. La salle elle-même fait ici œuvre, à l’image des environnements filmiques de Tony Morgan. Le white cube est reconfiguré par les contraintes de la projection de films, sans que l’on ne reproduise pour autant les conditions institutionnalisées de la salle obscure. Les notes d’intention de Tony Morgan révèlent avec précision une volonté de refonte de l’architecture de la salle de cinéma, de son économie et de sa fonctionnalité. Il peut ainsi écrire :

« L’espace recherché

S’aligner sur un magasin au centre-ville. Une pièce rectangulaire avec une porte donnant sur la rue. Peindre la devanture du magasin en noir. Peindre la pièce en blanc.

Frais de fonctionnement

Les séances mensuelles doivent s’autofinancer. Ce qui pourrait être atteint à travers un double tarif d’entrée, comprenant :

1. Un droit perçu pour l’entrée qui inclut aussi l’inscription au ciné-club.

2. En payant l’entrée, on recevra le catalogue mensuel.

On pourrait aussi créer une série de “produits dérivés”.Ceux-ci pourraient être des objets réalisés par les cinéastes en relation avec le film. Ils pourraient être mis en vente à l’occasion de chaque séance. […]

Production

Chaque production consistera en une œuvre réalisée par moi-même et un invité. [entrée rajoutée à la main] »[40]

L’investissement d’un ancien magasin est une démarche guère surprenante dans les milieux de l’art de la fin des années 1960 : plusieurs galeries ont été installées dans d’anciennes boutiques. En peignant en noir la façade extérieure et en en blanc l’intérieur de la salle rectangulaire, TonyMorgan privilégie la forme du white cube.Visant une autonomie financière du projet, il capitalise sur les recettes sur les entrées (comme dans un cinéma usuel) mais aussi sur un dispositif plus original de création et de mise en vente d’objets dérivés du film présenté. L’économie marchande de la galerie est ainsi réintroduite par la bande ; mais les recettes excédentaires sont destinées à la production de films et d’installations.Enfin, cette structure de production et de diffusion fonctionne aussi comme une structure d’autoproduction.

Dans d’autres notes relatives à Produkt Cinema, Tony Morgan manifeste son intention d’organiser des projections hebdomadaires (le jeudi), centrées sur un seul cinéaste(avec un prix d’entrée de 3 DM). Il se propose de solliciter les cinéastes Lutz Mommartz et Wilhelm Hein (qui gère XSCREEN Cinema) pour se faire conseiller. Il note également qu’il lui faut se procurer un projecteur 16nm, des coussins et des crochets pour les vêtements. En septembre 1970, Tony Morgan précise ses pensées : Produkt Cinema, qu’il considère comme un authentique musée, passera commande de films à des cinéastes qui présenteront à la fin de chaque mois leur pièce réalisée. Il fait ici preuve d’une vaste ambition :

« […] théoriquement le Musée est formée de 3 Unités de films :

1. Production mensuelle de films

2. Productions éducationnelles

3. Productions documentaires. »[41]

S’il renonce aux productions éducationnelles, il a par contre l’intention de monter une unité de production de films documentaires, parallèlement à celle dévouée aux films d’artistes. Il conçoit cette dernière sur le modèle de la Fernsehgalerie de Gerry Schum : les films produits seront des documents bruts, non didactiques, sur des artistes et avec leur collaboration. Tony Morgan écrit en effet :

« Le directeur idéal pour les Documentaires sur les artistes serait Gerry Schum, auréolé de la célébrité de sa Fernseh galerie et qui a fait de nombreux films avec et à propos d’artistes, tant en Europe qu’auxEtats-Unis. Je suis convaincu qu’il apportera ses conseils quant à la fondation d’une Unité documentaire. »[42]

La référence à Gerry Schum indique un autre paradigme que l’intermedia et l’action art. On le sait, avec sa Fernseh galerie, Gerry Schum a proposé une reconfiguration radicale du medium de l’exposition par le biais du téléviseur : désormais, l’émission de télévision, produite dans une intention artistique, se substitue à l’exposition – le musée étant suppléé parle poste télévisé. Certes, le projet de Tony Morgan, qui ne semble pas s’actualiser, n’est pas assimilable à celui de Gerry Schum. Comme l’indique le nom même de Produkt Cinema, l’accent porte sur la production des œuvres, plus que sur leur diffusion. Néanmoins, la salle de cinéma est ici repensée comme un lieu d’exposition de films et d’installations d’artistes, ainsi que de documentaires sur l’art contemporain, délestée de tout ce qui pourrait encombrer l’espace et gêner la circulation (comme les fauteuils, la scène ou l’estrade).

Mais qu’en est-il dans les faits ? La salle ouvre le 12 février 1971, avec un premierfilm « Produkt » et la mise en vente d’œuvres données par des artistes ; elle fermera ses portes une année plus tard, pour des raisons de viabilité financière. Le premier film présenté (« Produkt Film1 ») est produit pour l’occasion et tourné par Tony Morgan : A Flower A Day Keeps the Dogs at Bay documente l’évolution de 17 fleurs (séances du 12 au 28 février, à 18 heures)[43].Les films qui suivront seront pour certains tournés expressément pour la séance, mais d’autres – la plupart en fait – préexistent et ont même pu être présentés auparavant. Si l’on s’arrête sur le mois de mars 1971, qui correspond aux débuts de la programmation régulière de la salle, on constate que le rythme des projections est soutenu. Du 5 au 7 mars, à 18 heures, le public peut assister à une séance regroupant Events deGeorge Brecht (à partir de performances du début des années 1960, tournées parTony Morgan en 1970), Words (1970) de Hartmut Kaminski sur un scénario de Robert Filliou et Double Happening de Robert Filliou et Emmett Williams (une performance de 1963 tournée par Tony Morgan en 1970). Du 12 au 14 mars, à 18heures, Tony Morgan présente ses derniers films, Wall Slap (tourné en janvier 1971), Lisson Corner (tourné à la Lisson Gallery le 14 janvier 1971) et Chair (tourné à la Lisson Gallery en1971, avec cinquante participants).

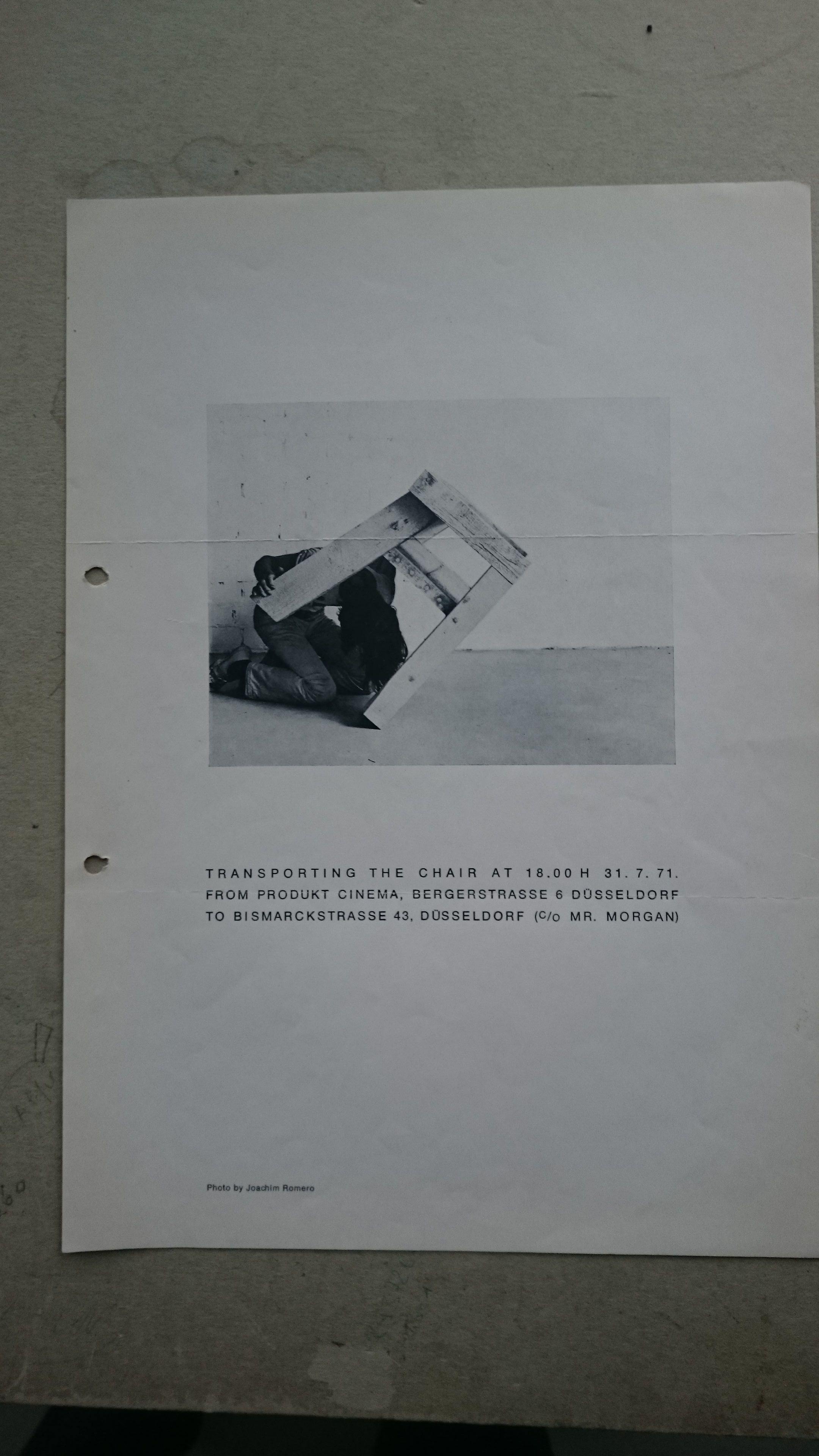

Tony Morgan investit effectivement cette structure comme un espace de production : il réalise plusieurs films dans ce cadre, et produit, conformément à son projet initial, divers objets, ces derniers n’étant cependant pas mis en vente. Quatre films au moins de Tony Morgan ont été réalisés à travers Produkt Cinema : Beethoven Girl (une jeune fille écouteBeethoven sur un poste de télévision), TV Strip (un couple discute devant un télévision en panne, un électricien arrive et la répare, le couple pouvant ainsi regarder à nouveau la télévision)[44],Pose (un jeune homme nu, AdolfClemens, prend la pause, dévisageant la caméra, sa posture évoquant lointainement l’Olympia de Manet) et Chair Move (un film pour deux écrans, avec sur l’un la caméra qui opère des cercles autour d’une chaise, et sur l’autre le cinéaste qui se lève au ralenti de la même chaise – qui a été présenté à l’importante exposition Prospect71 : Projection, organisée par Konrad Fischer à la Kunsthalle deDüsseldorf[45]). Ce dernier film entre en relation avec une série d’actions que Tony Morgan expérimente alors avec une chaise, ou plutôt qui implique différentes chaises.Ainsi, il construit une chaise, du 11 au 17 mars 1971, dans Produkt Cinema. Le31 juillet 1971, il propose une performance à partir de cette chaise, qu’il déplace du cinéma à son domicile (une distance parcourue habituellement à pied en 11 minutes, précise Tony Morgan dans un texte qui documente cette performance). L’action débute, comme la plupart des projections, à 18 heures. Mais tout se passe au ralenti, si bien qu’il ne parviendra, avec l’aide de plusieurs personnes, à rejoindre son domicile qu’après six heures et demi de performance. Le processus est cinématographique, comme l’atteste la référence au défilement au ralenti[46],mais il s’agit bien d’une action, d’une performance, qui fait à nouveau l’économie du truchement de la caméra (seule une photographie documente cette marche [illustration :photo by Joachim Romero]).

Les films produits sont destinés à la vente. En effet, sur une fiche de présentation de Wall Slap, nous pouvons lire que« les œuvres filmiques de Produkt Cinema sont toutes destinées à la vente et ne sont proposées comme premières qu’à une seule occasion, conformément aux droits commerciaux (mondiaux), en tant que pièces uniques avec de la documentation photographique, le négatif et un certificat signé »[47].

J’ignore si l’un ou l’autre de ces films a été acquis par des collectionneurs ou des galeries. Quoi qu’il en soit, Tony Morgan a mis en vente Paper Drop, Floor Drip, Black Corner, Lisson Corners,Hand Slap, Chair Move, Events et Double Happening. Cette Film galerie accentue encore la difficulté à vendre une œuvre reproductible, en proposant des installations quine peuvent être activées que dans des conditions particulières (projecteur16mm, boucleur, socle et espace suffisant pour accueillir la projection). Cette ambivalence est cependant déjà lovée au cœur des films à participation de TonyMorgan et de ses « œuvres de confrontation » sans caméra. Comme le souligne Tony Morgan dans un texte programmatique de 1976, déjà cité, l’« être-aumedia », à l’instar de la performance ou de l’event, implique une invention et un être-au présent au moment de la réalisation, qui échappe à toute conception préalable :

« Création de l’être-au media [media-being] – quelqu’un avec un visage que je pourrais regarder de façon séparée. C’est peut-être schizoïde mais j’avais besoin d’une forme de distance objective vis-à-vis de mes perturbations émotionnelles et de mes sautes d’humeur. […] Mes performances portent sur le ‘voir’ [‘seeing’], voir ce qui est déjà là de plus en plus clairement. Aussi, le plus souvent, toute la motivation de la performance n’est pas comprise ou connue à l’instant où la pièce est conçue. La Réalisation n’accomplit pas entièrement ce qui a été conçu, la Réalisation est une autre réalité avec ses propres portes d'entrée magiques. »

Une sélection d'images de référence par François Bovier.

[1] Voir Dick Higgins, « Intermedia » [Something Else Press Newsletter, vol. 1, n° 1, février 1966], traduit dans Nicolas Feuillie (éd.), Fluxus dixit. Uneanthologie, vol. 1, Dijon, Les presses du réel, 2002, pp. 201-217. De ce point de vue, il n’est guère étonnant que Tony Morgan participe à l’exposition et à la série d’actions intitulées significativement Intermedia à Heidelberg, en 1969.

[2] Voir le catalogue publié à l’occasion de l’exposition The Birth of Herman, 1971-1978 au Mamco, du 27 février au 30 avril 2003 : Tony Morgan, 1960-1977. Who the Hell IsHerman, Anyway?/Mais qui diable est donc Herman?, avec des contributions deClaude-Hubert Tatot, Philippe Cuenat, Corinne Rondeau et Sophie Costes, Genève,Editions Quiqandquoi/Musée d’art moderne et contemporain, 2003.

[3] A la fin du catalogue Transformer. Aspekte der Travestie (Lucerne, Kunstmuseum Luzern, 1974, édité par Jean-Christophe Ammann et Marianne Eigenheer), une photographie de Herman Live (1972-1973 :Morgan grimé en blanc hurle au milieu de Mercer Street) est reproduite, sans mention d’auteur ni de légende, précédée par un bref texte qui s’ouvre significativement sur ces mots : « One page // one man // / Her /Man ». Sur ce point, voir Philippe Cuenat, « I’ll Be Your Mirror »,in Tony Morgan, 1960-1977. Who the Hell Is Herman?, op. cit., p. 37. Morgan reconstitue également cette action à travers une vidéo intitulée Lash (1972-1973), la caméra se substituant à l’image de Herman reflétée sur un miroir.

[4] La référence au mythe de Narcisse est problématisée par l’interrogation de l’identité sexuelle. Comme le rapporte Tony Morgan, la figure deHerman naît d’un acte mimétique (ou d’un redoublement) : frappé par le geste théâtral de Rebecca Horn qui mime dans un salon de beauté new-yorkais des faux cils (dont elle ignore le terme en anglais), il reproduit ce mouvement face à un miroir avec des faux cils dans sa chambre d’hôtel. C’est donc par un transfert d’identité de genre que se constitue la figure de Herman. Cette« mascarade de la féminité », il faut le préciser, est retranscrite à travers une série de photographies (ce geste inaugural ne se laissant pas réduire à une seule image) qui ne sont pas destinées à l’exposition. Voir notamment Tony Morgan, 1960-1977. Who the Hell Is Herman?, op. cit., p 75.

[5] Voir Tony Morgan, « HermanSuperstar », manuscrit, 1976-1980, archives Tony Morgan (Atelier TM), cité par Philipe Cuenat, op. cit.,spécialement p. 33. Tony Morgan assume la référence aux super-stars de Warhol, mais pour finalement mieux s’en distancer, son double préférant en fin de compte arborer le patronyme de Herman Fame [la Célébrité].

[6] Voir Corinne Rondeau, « Herman, une face à la surface. Ou la chair des illusion », in Tony Morgan, 1960-1977. Who the Hell Is Herman?, op. cit., pp. 43-51

[7] Voir Judith Butler, Troubles dans le genre, traduit par Cynthia Krauss, Paris, LaDécouverte, 2005 [Gender Trouble, NewYork, Routledge, 1990].

[8] Voir Tony Morgan, « Notes on Magical Doors » (manuscrit de 1976), cité par Philippe Cuenat, op. cit., p. 23 (Cuenat traduit media-being par « être de médias » ; pour ma part, je préfère la tournure heidegerienne« être-au media », qui me semble plus appropriée à la démarche deTony Morgan). Morgan écrit aussi dans « The Idiot Box (La boîte idiote) » (un texte de présentation de ses films et vidéos, pour introduire une séance au Centre pour l’image contemporaine, le 8 février1995) : « Vers 1946, quand j’étais enfant, la nouvelle invention débarqua au salon (c’était une métamorphose terrifiante de la radio et du cinéma, en une espèce de petit meuble ridicule),on appelait ça “The Idiot Box”, la Boîte Idiote, la Télévision. […] Ainsi,Herman, “a first media-being”, une des première créatures de Télévision, naquit au George Washington Hotel la veille de Noël de 1972. A media-being, une créature-vidéo, enfermée dans cette “Boîte Idiote”. Et, pas moyen d’en sortir. Sauf à travers la vitre. »(Archives personnelles de Tony Morgan, Atelier TN, boîte Songbook ; Writing 1965-1995.)

[9] Sur ce point, voir Claude-Hubert Tatot,« A la poursuite de Herman, un éclairage en rétroprojection », in Tony Morgan, 1960-1977. Who the Hell Is Herman?, op. cit., pp.. 11-21.

[10] Voir RenateBuschmann, Chronik einer Nicht-Austellung Between 1969-1973 in der Kunsthalle Düsseldorf, Berlin, Reimer, 2006.

[11] Renate Buschmann, « Entretien avec TonyMorgan », 14 février 1999, archives personnelles de Tony Morgan (AtelierTM), ma traduction.

[12] Voir Szene Rhein-Ruhr ’72 [Bildende Kunst,Räume, Aktionen, Multimedia, Film, Fotografie, Musik, Architektur,Dukumentationen, Autoren-Lesungen, Diskussionforum], Essen, Museum FolkwangEssen, 1972, sous l’entrée Tony Morgan.

[13] Creamcheese est un night-club de Düsseldorf, dont le titre est emprunté à une chanson de Zappa, qui ouvre ses portes enjuillet 1967, sous la gestion d’Achim et Bim Reinert. Les murs d’entrée étaient couverts de papier peint dessiné par Kriwet, une structure de miroirs convexes au vestiaire est l’œuvre d’Adolf Luther, une peinture d’une jeune fille nue de Gerhard Richter orne le mur du club, tandis que des canards gonflables réalisés par Konrad Fischer-Lueg pendent du plafond. Le bar est dessiné par Heinz Mack, une rangée de 24 moniteurs pouvant diffuser des images live, parallèlement à des projecteurs 16mm et de diapositives. Des groupes comme Kraftwerk ou Can, mais aussi des artistes de la performance commeJoseph Beuys ou Valie EXPORT, se produisent régulièrement à Creemchease. Kriwetet Uecker publient en 1968 un « Manifeste Creemchease ». Voir Tiziana Caianiello, Der Lichtraum (Hommage à Fontana) und das Creamcheese im Museum Kunst Palast. Zur Musealisierung der Düsseldorfer Kunstszene der1960er Jahre, Bielefeld, Transcript Verlag, 2005, pp. 95-164.

[14] Voir notamment TonyMorgan, « The Media Explosive Years 1960-1980 », in Mediamatic, vol. 1, n° 1, 1986, p. 23. Tony Morgan projette Suntan en1969 à Creamcheese.

[15] En 1982, Tony Morgan décrit son film, qu’il renomme Beefsteak, en ces termes : « Beefsteak est un film universel, en ce sens que son sujet principal a trait à quelque chose qui nous concerne tous, la nourriture. En1969, Daniel Spoerri ouvre à Düsseldorf son restaurant si longtemps désiré. À Paris en 1967, j’avais accepté pat jeu de filmer avec Daniel l’Histoire de laVie d’un Beefsteak. En revoyant ce film en 1982, j’espère qu’il conduira le public à penser à deux fois avant de manger de la viande. » (Tapuscrit de Tony Morgan, mars 1982, atelier TM.)

[16] Renate Buschmann, « Entretien avec TonyMorgan », op. cit., ma trad.

[17] Ibid.

[18] Tony Morgan écrit notamment :« L’Idiot ou l’Idiotie a constitué pendant des siècles la seule critique authentiquement sincère de la société, car il n’a pas de personnage à faire respecter ou de personnalité à défendre. Il ne se bat pas contre l’irraison caril est au-delà de la raison. […] L’Idiot ne se situe pas à l’extérieur mais à l’intérieur de nous. […] Entreprenons cette chose insensée – libérons nos peurs cachées et l’Idiot en nous.” (« Manifeste pour un théâtre d’Idiots », 16mars 1979, tapuscrit, Atelier TM.)

[19] “Looking in the mirror at Etienne Decroux Mime School I saw someone ‘fooling’, trying to be what he was not. Laughing at my self – alone: laughing at my self with others. A slow objectivisation off ooling. At Decroux I was fooling myself – I couldn’t stop laughing at the antics of the fool trying to imitate Decroux. I must work positively with whatI have discovered at Decroux. To fool. It is in the trying that lies the true self.” (« Duperie [Fooling] », 1978.)

[20] Voir les brochures publiées à l’occasion de projections ou d’expositions : Some Films from Tony Morgan, Londres,Thomas Dane Gallery, 2011 ; SomeFilms from Tony Morgan, 1973.

[21] Voir les brochures mentionnées : tous ces films ont été présentés à Produkt Cinema le 15 avril 1971.

[22] Voir P. Adams Sitney,« Structural Film », FilmCulture, n° 47, été 1969, pp.1-10 [Le film structurel, Paris,Cahiers de Paris expérimental, 2006, traduit par E.duardo de Gregorio et Dominique Noguez]. Le théoricien américain prône une réduction des structures de l’œuvre doublée d’une impersonnalité de l’énonciation filmique, en isolant trois procédés formels récurrents : la boucle, le clignotement et le refilmage.

[23] Voir Peter Gidal, …

[24] Voir Malcolm Le Grice, …

[25] Voir George Maciunas, …

[26] Renate Buschmann,« Entretien avec Tony Morgan », 14 février 1999, op. cit.

[27] Voir Intermedia ’69, Heidelberg, Verlag Edition Tangente, 1969. Le sous-titre du catalogue, qui s’ouvre sur le manifeste de Dick Higgins déjà cité, signifie bien la volonté d’hybridation des pratiques : environment, objekte, film, aktionen, happening, exp. musik, information.

[28] En février 1970, une exposition personnelle est consacrée à Tony Morgan, qui présente Munich People et The Corner, mais aussi des sérigraphies mises en vente (Munich Grass et Munich Wall).

[29] Tony Morgan déclare à propos de cette œuvre de peinture solidifiée : « Je voulais mettre en pièce l’unicité de l’objet comme dans une explosion ; chaque pièce a quelque chose à voir avec la première sans en constituer pour autant une réplique. » Aktionsraum 1, Munich, Informationen Verlagsgesellschaft, p. 30,

[30] brown paper nailedover a window so that no-one could see out. you need light to look out of a window you need light to look in

[31] this piece could not be there without walls. i like that it needs the walls in order to come down.the film black corner describes a corner through light: the poured red piece describes a corner through paint.

[32] Tony Morgandéveloppe une réflexion sur le statut du projecteur, qu’il rapproche de celui de la caméra : « a projector is a sort of reverse camera, it can seethings with its own light but has no way of recording what it has seen. it canonly see when its light is on. it cannot record something. a projector can onlybe actual. what it sees is reality itself”.

[33] Documentation pour Aktionsraum, 1969, archives personnelles de Tony Morgan, Atelier TM.

[34] Documentation pour Aktionsraum, op. cit.

[35] Tony Morgan décrit en ces termes son film : « Dans mon film Us j’ai filmé Usu [Ursula Bornhauser], ma bonne amie, dix secondes tous les trois jours pendant six semaines en Espagne et elle m’a filmé de la même manière. » (Edinburgh International Festival, Strategy: GetArts, Edinburgh, Edinburgh College of Art, 1970, n. p.)

[36] A propos de Please Put Your Tongue out, Morgan écrit : « Ayant été chez le médecin une semaine à peu près avant l’ouverture du spectacle Between à la Kunsthalle le 14 et le 15février, le médecin m’a dit quelque chose en allemand que je n’ai pas compris.Il ne cessait pas de marmonner “ Zunge zunge zunge raus” [tirez la langue s’il vous plaît]. […[ Ainsi durant le spectacle Between, j’ai invité chaque visiteur à s’asseoir sur une chaise et je leur ai marmonné“Zunge zunge zunge raus!” Ce film documente environ 100 visiteurs. » (Strategy: Get Arts, op. cit.)

[37] « Dans le film Vis-a-Vis, deux spectateurs de ma documentation du 10 et 11 mars1970 au Kunstverein de Munich étaient invité à s’asseoir l’un en face de l’autre. Je les ai filmés se regardant de près de profil. J’ai répété ce dispositif avec chaque paire de visiteurs. Il y a environ 80 personnes dans le film. Le son est une phrase choisie librement par chaque visiteur qui est synchronisée à l’image. » (Strategy: GetArts, op. cit.)

[38] Tony Morgan, inEdinburgh International Festival, Strategy:Get Arts, Edinburgh, EdinburghCollege of Art, 1970, n. p.

[39] Tony Morgan propose un scénario pour ce film intitulé Trust : « des pièces de 5 DM seront jetées en tas sur le sol. (Le son des pièces de 5 DM sera d’un meilleur effet que le bruit de froissement de papiers !) Réaliser un film d’une valeur de 3'000 DM. Une œuvre R. F. et T. M. […] L’œuvre consistera en 5'000 DM dans une boîte de 1 m x 80 cm. L’ouvre ne sera complétée que lorsque l’on aura atteint la somme de 5'000 DM avec des pièces de 5 DM. Nous devons commencer aussitôt ce film. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont les accessoires ! » (Lettre manuscrite de Tony Morgan à Robert Filliou, 25 janvier 1971, archives personnelles de Tony Morgan, Atelier TM.)

[40] Tony Morgan,« Product Cinema », tapuscrit, classeur Product Cinema, archives personnelles de Tony Morgan, Atelier TM.

[41] Tony Morgan,« Thoughts after a conversation with Dr Vogt and Dr Honisch », 17septembre 1970, tapuscrit, classeur ProductCinema, op. cit.

[42] Tony Morgan,« Notes after a conversation with Dr Vogt and Dr Honisch, 17 septembre1970 », tapuscrit, classeur ProductCinema, op. cit.

[43] Produkt Cinema, programne d’ouverture, février1971, archives personnelles de Tony Morgan, Atelier TM

[44] Ce film, s’il a bien été tourné, est désormais perdu. Un scénario et des schémas illustrent ce projet très précisément (avec notamment des dialogues écrits).

[45] Voir KonradFischer, Jürgen Harten, Hans Strelow (éd.), Prospect71: Projection, Art-Press Verlag, 1971.

[46] «[….] The walking time from my studio cinema to my home is about eleven minutes. […] I decided to move through the town transporting my own chair so that I was only just visibly moving away. It took me two and a half hours to move the chair from inside the cinema to the street pavement. I concentrated to keep the transport slow but continuous. […] I had mentioned to Usu that my move may take two or three days but that she wasn’t to tell anybody. I began to hear people arguing about how long I was going to take. […]We arrive at Königs Allee. I am tired and we put the chair down. It is about 10o’clock and we started at 6. […]It has taken me, with the help of five men, six and a half hours to transport the chair by man power from the Cinema, Bergerstrasse 6 to Bismarckstrasse 43.”

[47] Tony Morgan, fiche pour Wall Slap avec schéma représentant le film, en-tête de ProductCinema et notes manuscrites, archives personnelles de Tony Morgan, Atelier TM.

[48] Voir Tony Morgan, « Notes on Magical Doors », juillet 1976, Amsterdam, tapuscrit, op. cit.